ぼく、ご満悦くん。

ぼく、ご満悦くん。

2018年3月24日~27日はね、照乃ゐゑでは、愛の醤油部が泊まり込んで、照乃ゐゑ愛の醤油部1期のね、醤油の麹造りをしてるよ。

照乃ゐゑでの醤油の麹造りは、初めてなんだ。

去年は、長野県のね、手作り醤油師の宮崎康英さんこと、宮さんがね、作った醤油麹を使って、0期の醤油を仕込んだんだけど、

1期は、自分たちで、作るんだって。

これから、毎年、するって、照ちゃんが言ってたよ。

そんなことで、来年の為にも、

「ご満悦くん、私たちがしていること、レポートでまとめてて-!!」

って、ぼく、頼まれちゃった。

エッヘン。ぼく、頼られて、嬉しい。

そんなことで、愛の醤油部1期の醤油麹造りのレポートを書くね。

3月24日、9時

部長のあいちゃん、到着。

で、いつものことながら、(あっ、ここは、書かなくていい?)

照ちゃん、少し遅れて到着。

あいちゃんが、2F麹部屋と、1Fの囲炉裏の部屋を暖めてたよ。

2Fの麹部屋は、オイルヒーター2つと、電気ストーブ2つで。

1Fの麹と大豆を混ぜる囲炉裏の部屋は、石油ストーブで暖めてた。

延長コードが必要ってことで、まだ、こない照ちゃんに、「どこに延長コードがある?」って電話してね、右の倉庫から、延長コードを持ってきてね、

2Fの麹部屋の電気ストーブをつけてたよ。

ブレーカーの心配をしてて、食器棚の上のブレーカーを確認してた。

そんなことで、一つは、麹部屋のコンセント。

一つは、2F和室のコンセントから、延長コードを使って、2Fの麹部屋を暖めてた。

温度は、28度にするんだって。

この日は、春の暖かい気候だったよ。

で、照ちゃんが到着してね、

照ちゃんは、まず、神棚をお祈りしてから、作業に参加してた。

前々日に、照ちゃんが、お水に大豆たちをつけてたんだけどね、

大豆が水を吸っちゃって、もう、水から、大豆が頭を出しててね、

部長のあいちゃんが、

「照さん、来年は、もう少し、水を多めに足しててね。」って言ってたよ。

そんなことで、来年は、羽釜と大鍋だけでなくて、3つぐらいの鍋で、

大豆を水につけることが、必要だねーってなった。

大豆は、なんせ7.5キロもあるから。

つける水の量はね、大豆のほぼ倍量だって。

で、裏庭に、羽釜を二つ用意して、

まず、火の準備をしていたよ。

大きな長い木がさしてあるけどね、その大きな長い木は、

豆が炊ける頃には、短くなってた。

先が燃えたら、段々奥に突っ込む仕組。

あいちゃんが、教えてくれたんだ。

あいちゃんって、凄い!!

こんな感じで、豆を煮たよ。

火入れ時間は、10時10分だった。

この大豆が、こんな感じで、煮えてきたよ。

で、あく取りをしたよ。

ここでの注意事項は、吹きこぼれと、火の具合みたい。

豆が煮えてね、段々煮汁が減ってきたら、水でなくて、お湯を沸かして、足してたよ。

何でかなーって、ぼく、聞いて見たらね、

「大豆の温度が下がるから、お湯がいいんだよ。」だって。

なるほどーって思った。

この間に、1Fの囲炉裏の部屋にね、7この餅箱に、底布を敷いて、

ブルーシートを敷いて、準備してた。

底布は、綿とか麻のシーツをね、1メートル×1メートルに切ってね、

端をロックミシンや、ギザギザミシンで、処理して洗ったのを、みんなが持ってきてたよ。

あと、今回使った、麹は、コレ。

1つ200円。

緑色だったよ。

この麹を、ビニール袋にさきほど、ブルーシートに置いた小麦をひとつかみ入れてね、

この麹菌とシェイクしてた。

あいちゃんがいうには、麹だけだと、舞っちゃうから、こうして、小麦と混ぜておくんだって。

そうすると、大豆たちと混ざりやすいからって、言ってたよ。

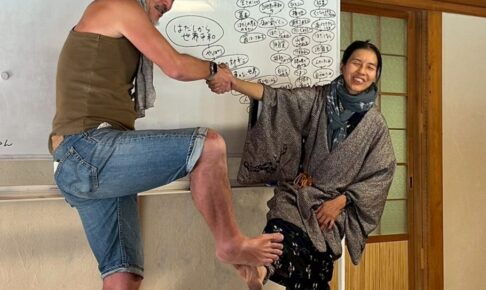

これは、醤油部の瓦版。

照ちゃんが、みんながわかるように、って描いてんだけどね、

書きながら、「書くことで、私が理解できるわー」だって(笑)

ドッテって、思ったよ。

本当、照ちゃんって、うふふ。

これは、途中のお昼休憩。

このお昼は、お弁当。

ポカポカ陽氣で、氣持ち良かった~。

で、13時頃、大豆炊きあがり。

目安は、親指と、薬指でつぶせる堅さになったら、オッケーだって。

途中何回か、みんな大豆を食べてね、

「この大豆、甘いね、美味しいね、枝豆みたい。」って言ってた。

本当、美味しいお豆さん、ありがとう。

それから、その煮えた大豆を、ザルに上げてたよ。

ザル4個ぐらいと、お玉や小鍋を使ってた。

この時のポイントは、大豆の温度が下がらないように、手早くすることらしい。

小鍋で、ガサッと、照ちゃんは、すくっていたよ。

で、台所のシンクで、水切りして、

その後、13時30分頃かなー。

囲炉裏の部屋に用意したブルーシートの上に、大豆さんたちを運んできて、

ジャーン、大豆の山。

そこに、残りの半量の小麦を上にかけて、

小麦、大豆、小麦って、サンドして、

みんなで、ちりとりとか、ボールとか使って、40度まで冷ましてたよ。

みんなで、ちりとりとか、ボールとか使って、40度まで冷ましてたよ。

この小麦が、大豆の乾燥剤になるんだって。

皆で、ブルーシートの下に膝を入れてね、こんな感じで混ぜてたよ。

この画像は、こちら。

ここでのポイントは、大豆さんたちが壊れないように、優しく扱うことだって。

そんなことで、大豆がある程度冷めたらね、みんな手で、大豆さんたちを混ぜてた。

そうそう、あーちゃんがね、大豆さんを押してたらね、

あいちゃんが、大豆を押すのではなく、すくう感じで、混ぜてねって、言ってた。

その方が、大豆さんが、つぶれなくて、いいんだって。

「大豆さんが、つぶれると、塊になって、温度管理がしにくいから・・」って言ってた。

温度管理がポイントなんだって。

皆の手が合わさって、美しいって、ぼく、思っちゃった。

で、小麦と、大豆が混ざって、また、温度を測っていたよ。

で、小麦と、大豆が混ざって、また、温度を測っていたよ。

なんでかというと、

納豆も、醤油も、同じ菌から、出来るから、この時に、どちらが優勢になるかで、

納豆になるか、醤油になるか、大豆さんが、別れちゃうんだって。

簡単にいうとそんなことらしい。

納豆菌を含むバクテリアは、35度から、40度くらいの温度で、最も繁殖するから、

醤油の室入れの温度を、30度にするよって、言ってたよ。

だから、この部屋で、40度まで下がったのを確認して、

この小麦と大豆が混ざったものに、

先程、用意していた麹と小麦が混ざっているものをね、振りかけてた。

大豆の花を咲かせましょうって、言ってたよ。

それを、7個の餅箱に入れて、一つ3キロ(小さい餅箱二つは、2,65キロ)に、キッチンスケールを使って、わけてたよ。

で、その餅箱、一つ、一つに温度計をさしてた。

温度が本当、重要みたい。

この温度計は、熱帯魚コーナーで、買ってきたんだって。

で、こうして、布で、包んで、

その後は、2Fの麹部屋に運んでた。

コレを、室入れっていうんだって。

はい、ここまでが、室入れまでのレポートだよ。

どうどう、これで、来年の愛の醤油部2期の人も、わかるかな?

あと、醤油づくりに興味を持ってくれる人がいるかな?

うふふ、そうだと嬉しいなー。

次は、室入れからのレポートを書いてみるね。

読んでくれて、ありがとう。

醤油造りに、興味もってくれたかな?

家でも、このやり方だと作れるんだって。

2期の醤油部も、もうすぐ募集。

手作り醤油、広まれ、広まれ♡

復習コーナー

用意するもの

・羽釜2つ(来年は、どこかで、羽釜をもう一つもらって、大鍋を羽釜にする)

・豆を炊く、薪たち

・ザル4つぐらい

・ブルーシート

・ちりとり2つ

・電気ストーブ2つ、オイルヒーター2つ、

・延長コード

・餅箱7つ

・1メートル×1メートルの布。(餅箱用7枚+保温用10枚ぐらい)

・醤油用の麹

・粗挽きした小麦

・大豆6.5キロ

・水

・あく取り用の網、ボール

・マッチ

・石油ストーブ

・炭、火鉢

・休憩のためのおやつ

・休憩のためのお茶

コメントを残す